- ホーム

- 飲食店を開業するときは調理師免許が必要なのか?

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

飲食店を開業するときは調理師免許が必要なのか?

調理師免許をもっていないけど、飲食店を開業できるのか不安に思っている人もいますよね。飲食店を開業するためには調理師免許は必要ありません。しかし、調理師免許を持っていることでと、食品衛生責任者の資格を取得できるメリットがあります。

当記事では、飲食店を開業するうえで調理師免許が不要であることを解説していきます。飲食店の開業を検討している人は参考にしてみてください。

飲食店開業に調理師免許は必要ない

飲食店を開業するために、調理師免許は必要ありません。飲食店の開業時、管轄の保健所に申請をしなければなりませんが、調理師免許の有無は確認されません。

調理師免許とは、調理師法によって都道府県知事が行う調理師試験に合格することで名乗れる国家資格をいいます。調理師試験に合格していない人が調理師と名乗ると、調理師法により30万円以下の罰金が科せられます。

飲食店を開業するために、調理師免許の取得を検討している人は、必ずしも調理師免許が必要ではないと覚えておきましょう。

飲食店開業には飲食店営業許可が必要

飲食店開業のためには、調理師免許の代わりに管轄の保健所に飲食店営業許可を申請しなければなりません。飲食店を始める際には、食品衛生法に基づく許可が必要であると定められているためです。

飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の資格が必要であり、食品衛生責任者の資格は食品衛生協会が開催している講習会に参加することで取得できます。

講習会は各都道府県で実施されていますので、各都道府県の食品衛生協会に問い合わせてみてください。

他にも飲食店を開業するために必要な届出があります。飲食店開業の手続きに関する情報が知りたい人は、「飲食店を開業するために必要な手続きを解説」を参考にしてみてください。

調理師免許を持っていることのメリット

調理師免許は主に飲食店への就職で有利になる資格であるため、飲食店の開業において必須ではありません。しかし、取得しておくと以下のようなメリットがあります。

- 調理師免許と同時に食品衛生責任者も取得できる

- お店の信頼につながる

- 自治体によってはふぐ料理専門店を開業するために必須

調理師免許と同時に食品衛生責任者も取得できる

調理師免許を取った時に、申請すれば食品衛生責任者も講習なしで取得できます。

調理師免許を持っていない場合、食品衛生協会が行っている講習会を受講しなければ、食品衛生責任者の資格を取得できません。

飲食店などの食品を取り扱う施設では、食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者の資格に有効期限はないので、一回取得しておくことで、いつでも飲食店営業許可の申請ができるようになります。

お店の信頼につながる

調理師免許を取得するためには、調理専門学校を卒業するか、もしくは飲食店などで2年以上の調理業務に従事していなければならないので、一定の知識と技術を持つ調理のプロであることをアピールできます。

さらに調理師免許を取得することで、専門調理師・調理技能士の試験を受験することができます。専門調理師・調理技能士の試験を受験するための受験資格として、調理師免許を有していた期間が一定以上と定められているからです。

専門調理師とは、調理師よりもより高い技術・技能を持つことを証明する国家資格です。専門調理師は、国によって調理の技術・技能が認められているので、飲食店の開業に向けて、専門調理師の資格を取得しておくのも選択肢のひとつです。

また、専門調理師の資格があれば、後に他の飲食店への就職を検討する際に活用できるでしょう。

自治体によってはふぐ料理専門店を開業するために必須

ふぐ料理店専門店を開業したい場合、飲食店営業許可に加えてふぐ調理師免許も必要です。ふぐには毒があるため、正しい知識と技術が求められているためです。

東京都におけるふぐ調理師試験の場合、受験資格として調理師免許を持っている者と定められています。

そのため、ふぐ料理専門店の開業を検討している人は、開業予定地の都道府県に問い合わせましょう。

実務経験が2年以上あれば、調理師試験を受けられる

調理師免許は必ずしも調理師専門学校を卒業する必要はなく、飲食店での実務経験が2年以上あれば、調理師試験を受けることができます。

ただし、実務経験はあくまで調理の経験であり、飲食店で接客をしていても、調理の経験に含まれません。また必ずしも正社員である必要はなく、パートタイムやアルバイトでも経験として認められる場合があります。

【調理師免許の試験に必要な書類】

| 書類の種類 | 概要 |

|---|---|

| 受験申請書 | 受験申請用書類に同封されている |

| 受験票・写真台帳 | 受験者の写真(縦4㎝×横3㎝)が必要 |

| 受験手数料の領収証書 | 受験手数料6,400円(東京都の場合) |

| 受験票送付用封筒 | 84円分の切手が必要 |

| 卒業証明書 | 最終学歴のものでなくてもいい |

| 調理業務従事証明書 | 調理業務に従事していたことを証明するための書類で、勤務施設の長(経営者)に作成してもらわなければならない |

| 印鑑登録証明書又は印鑑証明書 | ・個人経営の経営者(施設長)等が調理業務従事の証明をする場合、市町村に登録されている実印を押印し、必ず押印した印の印鑑登録証明書を添付しなければならない

・受験者の印鑑証明書ではない |

| 戸籍抄本 | ・卒業証明書と調理業務従事証明書のうち、どちらか一方でも氏名が現在と異なる場合に必要 ・発行後6か月以内のもの |

| 国籍等表示のある住民票 | 外国籍の人のみ |

受験申請用書類は保健所などに直接取りに行くか、または郵送で取り寄せなければなりません。

調理師免許の取得を検討している人は、管轄の保健所に問い合わせてみてください。管轄の保健所が分からない人は、厚生労働省の公式サイトにある「保健所管轄区域案内」を確認してみましょう。

関連記事

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

この記事の監修者

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。

平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。

平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。

お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。

自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】

2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

開業に関するお悩みサポートします!

- 資金調達と財務計画を立てることが難しい

- どうやって効果的に顧客を獲得するかが分からない

- 法的な手続きや規制が必要であり、それらに対するリテラシーがない

- 開業に必要な特定のスキルや知識が不足していると感じる

開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、

事業用融資の資金調達をはじめ、創業者支援をメインとする会社です。

私たちが確かなサポートと専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。

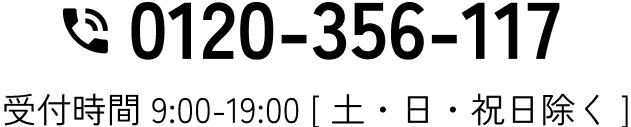

開業に関するご相談はこちら

無料相談