- ホーム

- 飲食店の開業における設備を揃えるときのポイントを解説

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

飲食店の開業における設備を揃えるときのポイントを解説

飲食店を開業予定の人の中には、店舗に導入する設備を確認したい人もいますよね。また、設備を揃えるときのポイントが知りたい人もいるでしょう。

当記事では、飲食店の開業における設備を揃えるときのポイントを解説します。設備の導入手段も解説するため、飲食店の設備に関する情報が知りたい人は参考にしてみてください。

設備を揃えるときのポイント

設備を揃えるときのポイントを押さえておかなければ、飲食店を開業できないおそれもあります。設備に関する情報を調査している人は、まずは設備を揃えるときのポイントを押さえておきましょう。

【設備を揃えるときのポイント】

- 設備の種類

- 設備の条件

- 設備の費用

設備を揃えるときのポイントは「設備の種類」「設備の条件」「設備の費用」です。これらのポイントを把握しておかなければ、管轄の保健所から営業許可を取得できないおそれもあるため、飲食店を開業予定の人はそれぞれの項目を確認しておきましょう。

設備の種類

飲食店を開業する場合、あらゆる種類の設備を導入することになります。導入する設備は「厨房設備」と「店内設備」に分けられる傾向があるため、まずはそれぞれの項目を確認してみましょう。

【設備の種類の例】

| 項目 | 具体例 |

| 厨房設備 | ・給湯設備 ・冷蔵設備 ・洗浄設備 ・手洗設備 ・駆除設備 |

| 店内設備 | ・換気設備 ・音響設備 ・照明設備 ・冷房設備 ・通信設備 |

厨房設備は調理のために設置する設備です。「給湯設備」「冷蔵設備」「洗浄設備」などの設置が義務付けられている設備に加え、「手洗設備」や「駆除設備」などの衛生面に関する設備もあります。

店内設備は顧客のために設置する設備です。「換気設備」などの設置が義務付けられている設備に加え、「音響設備」「照明設備」「通信設備」などのサービス向上を目的とした設備もあります。

なお、設置が義務付けられている設備に関しては、管轄する保健所ごとに規定内容が異なる場合があります。設備に関する情報を調査している人は、まずは開業予定地を管轄する保健所の公式サイトから規定内容を確認してみましょう。

導入する設備は想定している飲食店によっても異なる

導入する設備は想定している飲食店によっても異なります。扱う料理次第となる設備もあるため、設備に関する情報を調査している人はその点も踏まえておきましょう。

【飲食店ごとに異なる設備の例】

| 項目 | 具体例 |

| 寿司屋 | 冷蔵機能を備えたガラスショーケース |

| 焼肉屋 | 煙を吸い上げる専用のダクト |

たとえば、寿司屋を開業する場合は冷蔵機能を備えたガラスショーケースを設置する傾向があります。冷蔵機能を備えたガラスショーケースを設置することにより、鮮度を保ちながら食材を顧客に見てもらえるため、開業後の集客に寄与する可能性もあります。

また、焼肉屋を開業する場合は煙を吸い上げる専用のダクトを設置する傾向があります。店内のレイアウトやデザインにもよりますが、煙を吸い上げる専用のダクトに加え、ロースターと呼ばれる排煙設備も設置する傾向があります。

なお、必要となる設備は希望条件によっても異なります。特殊な工事を必要とする設備もあるため、店内のレイアウトやデザインが決まっている人は、厨房工事や内装工事を専門とする業者に導入したい設備を相談してみることも検討してみましょう。

設備の条件

飲食店を開業する場合、所定の基準を満たしている設備を揃える必要があります。保健所は営業許可の取得条件として設備基準や設備要件を定めているため、まずはそれぞれの項目を確認してみましょう。

【保健所が定めている設備基準の例】

| 項目 | 具体例 |

| 手洗設備 | ・従事者専用の流水受槽式手洗設備を設けること ・流水受槽式手洗設備に手指の消毒装置を設けること |

| 洗浄設備 | ・2槽以上の洗浄槽を設けること ・熱湯や蒸気等を供給できる設備を設けること |

| 駆除設備 | ・ねずみや昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること ・ねずみや昆虫等を駆除できる設備を設けること |

| 保管設備 | ・食品や食材を衛生的に保管できる設備を設けること ・食品や器具を区分して保管できる設備を設けること |

| 冷蔵設備 | ・十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること ・冷蔵設備に最高最低温度計を備えること |

たとえば、洗浄設備の場合は「2槽以上の洗浄槽を設けること」「熱湯や蒸気等を供給できる設備を設けること」などの要件が定められています。「45cm(横幅)×36cm(奥行)×18cm(深さ)以上」など、1槽あたりの大きさの目安が設けられている場合もあります。

また、駆除設備の場合は「ねずみや昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること」「ねずみや昆虫等を駆除できる設備を設けること」などの要件が定められています。「窓に網戸を設置する」「排水溝に金網を設置する」など、ねずみや昆虫の防除方法が提案されている場合もあります。

なお、設備基準や設備要件においては、定義や解釈が保健所ごとに異なる可能性もあります。「共通基準」と「特定基準」に分けられ、規定内容が業種ごとに異なる場合もあるため、不安な人は開業予定地を管轄する保健所の担当者に詳細を確認してみましょう。

営業許可を申請するときは営業設備の配置図を提出する

飲食店を開業する目的として営業許可を申請するときは、開業予定地を管轄する保健所の担当者に営業設備の配置図を提出することになります。不備がある場合は営業許可を取得できないおそれもあるため、営業設備の配置図を作成するときは注意が必要です。

【営業設備の配置図のイメージ】

たとえば、手洗設備や冷蔵設備などの設備基準が定められている設備は、営業設備の配置図に記載する必要があります。保健所の担当者が営業設備の配置図を確認した際、手洗設備や冷蔵設備などの設置場所がわからなければ、配置図の再提出を求められる可能性があります。

また、設備同士の距離が近い場合には、保健所の担当者から指摘を受けることも考えられます。設備同士の距離が近ければ近いほど、移動するときの動線を確保できず、作業効率の面から指摘を受ける可能性があるため、設備を導入するときはその配置も考慮する必要があります。

なお、営業設備の配置図に関しては、所定のフォーマットが用意されている場合があります。営業設備の配置図が気になる人は「東京都食品の手引き」にある「営業設備の配置図記載例(飲食店営業)」の項目を参考にしてみてください。

設備の費用

飲食店を開業する場合、設備を導入するための費用が発生します。設備の購入費用は種類や性能などの条件によっても異なるため、まずはそれぞれの項目を確認してみましょう。

【厨房設備における購入費用の例】

| 項目 | 費用の目安 |

| 作業台 | 1万円~7万円 |

| 製氷機 | 3万円~130万円 |

| 冷蔵庫 | 3万円~200万円 |

| 2槽シンク | 1.2万円~15万円 |

| ガスコンロ | 2万円~55万円 |

| オーブンレンジ | 0.8万円~75万円 |

たとえば、「業務用製氷機」を販売している家電量販店や製造業者を調査したところ、価格帯は3万円~130万円でした。製氷方式や製氷能力に加え、サイズやデザインによっても金額が異なるため、価格帯は3万円~130万円のように幅がありました。

また、「業務用ガスコンロ」を販売している家電量販店や製造業者を調査したところ、価格帯は2万円~55万円でした。バーナーやオーブンの数に加え、性能や耐久性によっても金額が異なるため、価格帯は2万円~55万円のように幅がありました。

設備の購入費用は「種類」「状態」「性能」「耐久性」「サイズ」「デザイン」などの条件次第です。価格帯はメーカーによっても異なるため、まずは各メーカーの公式サイトからそれぞれの商品を比較検討してみるところから始めてみましょう。

設備にかかる費用は設置費用も含まれる

設備にかかる費用は購入費用に加え、設置費用がかかる場合があります。別途工事が必要となる設備もあるため、飲食店を開業する目的として設備を導入する際は注意が必要です。

【工事が必要になる設備の例】

| 項目 | 費用の目安 |

| 排煙設備 | <工事内容> 空調ダクトや厨房ダクトなどの排煙設備の設置 <費用の目安> 80万円~120万円 |

| 排水設備 | <工事内容> 水道管やグリストラップなどの排水設備の設置 <費用の目安> 60万円~120万円 |

| 配線設備 | <工事内容> 分電盤や照明などの配線設備の設置 <費用の目安> 80万円~120万円 |

たとえば、「水道管」や「グリストラップ」などの排水設備を導入する場合は工事が必要になる可能性があります。費用の目安は業態や物件などの条件にもよりますが、いくつかの専門業者を調査したところ、価格帯は60万円~120万円のように幅がありました。

また、「分電盤」や「照明」などの配線設備を導入する場合は工事が必要になる可能性があります。費用の目安は工事内容や坪単価などの条件にもよりますが、いくつかの専門業者を調査したところ、価格帯は80万円~120万円のように幅がありました。

設備の設置費用は「設備の種類」「物件の状態」「工事の内容」などの条件次第です。価格帯は依頼する業者によっても異なるため、購入したい設備が決まった人は厨房工事や内装工事を専門とする業者に設置費用を相談することも検討してみましょう。

ポイントを押さえた人は設備の導入手段を考えてみる

飲食店の設備におけるポイントを押さえた人は、設備の導入手段を考えてみてください。設備の購入費用や設置費用は導入手段によっても異なるため、飲食店の設備におけるポイントを押さえた人は、次の工程として設備の導入手段を考えてみましょう。

【設備の導入手段の例】

- 購入する

- レンタルする

設備の導入手段として挙げられるのは「購入」と「レンタル」です。いずれもメリットとデメリットが存在するため、飲食店の設備におけるポイントを押さえた人はそれぞれの項目を確認してみましょう。

購入する

飲食店を開業する目的として設備を導入する場合、選択肢のひとつとして挙げられるのは「購入」です。設備を購入する場合は「新品」と「中古品」に分けられるため、まずはそれぞれのメリットとデメリットを確認してみましょう。

【設備を購入するメリットとデメリットの例】

| 項目 | メリットとデメリット |

| 新品 | <メリット> ・中古品と比較した場合は保証が充実している ・中古品と比較した場合は高い性能を備えている <デメリット> ・中古品と比較した場合は金額が高い ・中古品と比較した場合は導入期間が長い |

| 中古品 | <メリット> ・新品と比較した場合は導入期間が短い ・新品と比較した場合は金額を抑えられる <デメリット> ・新品と比較した場合は傷や汚れがある ・新品と比較した場合は保証期間に差がある |

新品の設備を購入するメリットは「中古品よりも保証が充実している」「中古品よりも高い性能を備えている」といった点です。一方、新品の設備を購入するデメリットは「中古品と比較した場合は金額が高い」「中古品と比較した場合は導入期間が長い」といった点です。

中古品の設備を購入するメリットは「新品よりも導入期間が短い」「新品よりも金額を抑えられる」といった点です。一方、中古品の設備を購入するデメリットは「新品と比較した場合は傷や汚れがある」「新品と比較した場合は保証期間に差がある」といった点です。

新品と中古品では、それぞれ一長一短の側面があります。メリットとデメリットはその他にも考えられるため、導入手段として設備の購入を検討するときは、想定している飲食店の希望条件と考えている予算を照らし合わせながら決めることを検討してみましょう。

レンタルする

飲食店を開業する目的として設備を導入する場合、選択肢のひとつとして挙げられるのは「レンタル」です。購入する場合と同様、レンタルする場合も一長一短の側面があるため、まずはレンタルを選択したときのメリットとデメリットを確認してみましょう。

【設備をレンタルするメリットとデメリットの例】

| 項目 | 具体例 |

| メリット | ・購入するよりも導入期間が短い ・購入するよりも金額を抑えられる |

| デメリット | ・購入するよりも選択肢が限られる ・購入するよりもメンテナンスの回数が多い |

設備をレンタルするメリットは「購入するよりも導入期間が短い」「購入するよりも金額を抑えられる」といった点です。納品にかかる時間が気になる人や金額の高さが気になる人は、設備の導入手段としてレンタルを検討する余地があります。

設備をレンタルするデメリットは「購入するよりも選択肢が限られる」「購入するよりもメンテナンスが必要になる」といった点です。選択肢を広げたい人や長期保有を念頭に置いている人は、レンタル以外の導入手段を検討する余地があります。

なお、設備の導入手段には、選択肢としてリースも挙げられます。レンタルと比較した場合は途中解約できず、料金が割高になるおそれもありますが、月々の一定額を支払う点は変わらないため、レンタル以外の方法が気になる人はリースも検討してみましょう。

居抜き物件は設備が備え付けられている場合もある

居抜き物件においては、設備が備え付けられている場合もあります。そのため、設備が備え付けられている居抜き物件を選ぶことにより、設備にかかる初期費用を抑えられる可能性があります。

【居抜き物件に備え付けられている設備の例】

| 項目 | 具体例 |

| 厨房設備 | ・ダクト ・2槽シンク ・小荷物専用昇降機 |

| 店内設備 | ・エアコン ・カウンター ・天井スピーカー |

契約上、備え付けられている設備が造作譲渡として扱われていれば、居抜き物件に備え付けられている厨房設備や店内設備は賃借人のものになります。造作譲渡料を支払うことにより、賃借人は物件に備え付けられている設備を使用できるようになります。

ただし、居抜き物件に備え付けられている設備を使用できるかどうかは、オーナーさんの意向にもよります。設備にかかる費用を抑える目的として居抜き物件を検討する場合には、設備に関する契約内容を確認しておきましょう。

居抜き物件を検討する場合は設備の状態を確認する

居抜き物件は設備が備え付けられている場合もありますが、それらの設備は万全の状態とは限りません。居抜き物件を検討する場合は必ず、内見時に設備の状態を確認しましょう。

【確認項目の例】

- 残っている設備はどんなものがあるか?

- 所定の容量は満たしているか?位置は適切か?

- 汚れや破損はないか?清掃は行き届いているか?

居抜き物件を内見する場合、まずは残っている設備を確認します。容量や位置など、管轄する保健所が定めている条件を満たしているかどうかを確認しつつ、汚れや破損に関しても確認する必要があります。

また、前に入居していたテナントの業種によっては、自走火災報知設備が設置されていない可能性があります。自走火災報知設備が設置されていなければ、自走火災報知設備を設置し、開業予定地を管轄する消防署に所定の届出を提出する必要があります。

居抜き物件は設備が備え付けられている場合もありますが、それらの設備は万全の状態とは限りません。確認すべき項目はいろいろありますが、居抜き物件を内見する場合は担当者に状況を伺いつつ、ひとつひとつの設備の状態を確認しましょう。

まとめ

設備を揃えるときのポイントを押さえておかなければ、飲食店を開業できないおそれもあります。飲食店を開業したい人は、設備を揃える前のポイントとして「設備の種類」「設備の条件」「設備の費用」を押さえておきましょう。

設備を揃える前のポイントを押さえた人は、次の工程として設備の導入手段を考えてみてください。設備の導入手段として挙げられるのは「購入」と「レンタル」ですが、それぞれ一長一短の側面があるため、希望条件と予算を照らし合わせながら決めることを検討してみてください。

なお、設備基準や設備要件においては、定義や解釈が保健所ごとに異なる可能性もあります。「共通基準」と「特定基準」に分けられ、規定内容が業種ごとに異なる場合もあるため、不安な人は開業予定地を管轄する保健所の担当者に詳細を確認してみましょう。

関連記事

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

この記事の監修者

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。

平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。

平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。

お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。

自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】

2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

開業に関するお悩みサポートします!

- 資金調達と財務計画を立てることが難しい

- どうやって効果的に顧客を獲得するかが分からない

- 法的な手続きや規制が必要であり、それらに対するリテラシーがない

- 開業に必要な特定のスキルや知識が不足していると感じる

開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、

事業用融資の資金調達をはじめ、創業者支援をメインとする会社です。

私たちが確かなサポートと専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。

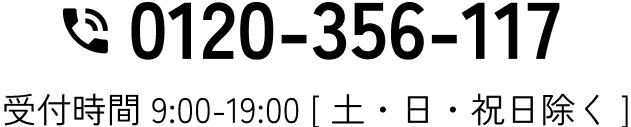

開業に関するご相談はこちら

無料相談