- ホーム

- 飲食店の開業におけるコンセプトとは?作るときの流れを解説

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

飲食店の開業におけるコンセプトとは?作るときの流れを解説

飲食店を開業したい人の中には、お店のコンセプトの作り方や決め方がわからず、コンセプトを設計するときの流れが知りたい人もいますよね。また、コンセプトの具体例として有名店や人気店のコンセプトが知りたい人もいるでしょう。

当記事では、飲食店の開業におけるコンセプトを解説していきます。コンセプトを作るときの流れに加え、具体例として有名店や人気店のコンセプトも紹介しているため、お店のコンセプトを考えている人は参考にしてみてください。

コンセプトはそのお店が提供する価値や方向性を示したもの

コンセプトとは、そのお店が提供する価値や方向性を示したものです。コンセプトはそのお店が提供する価値や方向性を示し、お店から顧客に対してのメッセージにもなるため、コンセプトの設計は飲食店を開業するための第一歩となります。

たとえば、「毎日訪れたくなる定食屋」をコンセプトにした場合、そのお店が示す価値と方向性は「毎日訪れたくなる定食屋」です。お店から顧客に対してのメッセージにもなるため、目指すのは「お客さんが毎日訪れたくなる定食屋づくり」です。

また、「毎日訪れたくなる定食屋」をコンセプトにした場合、そのコンセプトは決めるべき事項の判断軸になります。判断に迷ったときは「毎日訪れたくなる定食屋」を起点にして考え、決断することにより、お店の一貫した方向性を保つことができます。

コンセプトはそのお店が提供する価値や方向性を示し、お店から顧客に対してのメッセージにもなります。コンセプトを設計せずとも開業できますが、決めるべき事項の判断軸にもなるため、飲食店を開業したい人はコンセプトを作ることを検討してみましょう。

テーマやキャッチコピーとは似て非なるもの

それぞれは近しい関係にありますが、コンセプトはテーマやキャッチコピーとは似て非なるものです。それぞれの違いを知らなければ、コンセプトを設計できないおそれもあるため、飲食店を開業したい人はテーマやキャッチコピーとの違いを押さえておきましょう。

【テーマやキャッチコピーとの違い】

| 項目 | 意味 |

| テーマ | 主題のこと |

| コンセプト | 全体を貫く観点や考え方のこと |

| キャッチコピー | 人の注意を引く宣伝文句のこと |

テーマとは、主題のことです。「文学や映画などの芸術作品を通じ、作者が伝えたいことを短く言い表したもの」と説明されることもありますが、飲食店におけるテーマは「そのお店を通じ、実現したい主題」を意味します。

コンセプトとは、全体を貫く観点や考え方のことです。「骨格となる発想や一貫した構想」と説明されることもありますが、飲食店におけるコンセプトは「そのお店が提供する価値や方向性を示し、全体を通しての一貫した構想」を意味します。

キャッチコピーとは、人の注意を引く宣伝文句のことです。キャッチフレーズと同じ意味として扱われ、「客を引きつけるうたい文句」と説明されることもありますが、飲食店におけるキャッチコピーは「そのお店のコンセプトを伝えるために工夫された宣伝文句」を意味します。

なお、飲食店のコンセプトを作るときは、まずはお店の主題となるテーマから決める方法があります。その場合はテーマをコンセプトに落とし込むことになるため、飲食店を開業したい人は予備知識としてテーマやキャッチコピーとの違いを押さえておきましょう。

飲食店のコンセプトを作るときの流れ

コンセプトの作り方はいろいろありますが、いくつかの工程に分けることにより、段階を踏みながらコンセプトを設計できます。飲食店のコンセプトを設計したい人は、まずはコンセプトを作るときの流れを確認してみましょう。

【飲食店のコンセプトを作るときの流れ】

- お店の主題となるテーマを決める

- テーマをコンセプトに落とし込む

- 設計したコンセプトを見直す

いくつかの工程に分けることにより、段階を踏みながらコンセプトを設計できます。各工程が前後したり並行したりすることもありますが、段階を踏みながらコンセプトを設計したい人は一連の流れとしてそれぞれの工程を確認してみましょう。

①お店の主題となるテーマを決める

段階を踏みながらコンセプトを作る場合、お店の主題となるテーマから決めることになります。テーマを決めてからコンセプトを考えることになるため、まずは自由にテーマを書き出してみましょう。

【飲食店におけるテーマの例】

| 開業の動機 | テーマの例 |

| 長野県の郷土料理と伝統工芸品の良さを広めたい | 長野県の郷土料理と伝統工芸品が一緒に楽しめるお店 |

| 群馬県が生産する農産物の認知度を向上したい | 群馬県産の野菜をふんだんに使用したスープカレーのお店 |

テーマを書き出すときのポイントは、開業の動機や理由を振り返ってみることです。開業の動機や理由は根幹にあたる部分となるため、開業の動機や理由を振り返ることにより、テーマとして取り入れたい要素が見えてくることがあります。

また、テーマが思うように出てこないときは、頭に浮かんだ言葉をどんどん書き出してみることもポイントです。書き出した言葉の良し悪しを判断せず、まずは質より量を重視することにより、テーマのヒントになる要素を発見できることがあります。

テーマは飲食店における重要な要素のひとつですが、テーマそのものに正解はありません。飲食店のテーマを考えるときは、まずは自由にテーマを書き出してみるところから始めてみましょう。

飲食以外の要素を掛け合わせる方法もある

飲食店のテーマを考えるときは、飲食以外の要素を掛け合わせてみることも方法のひとつです。飲食以外の要素を掛け合わせた結果、競合となる店舗との差別化を図ることができれば、そのお店の独自性につながる可能性もあるからです。

たとえば、飲食と音楽を掛け合わせた場合、「食事しながら音楽を楽しめるお店」といったテーマも考えられます。料理のメニューから音楽の方向性を決めることにより、食事と音楽の両方の魅力を伝えられ、競合となる店舗との差別化を図れるかもしれません。

また、飲食と読書を掛け合わせた場合、「食事と読書が楽しめるお店」といったテーマも考えられます。店主がおすすめする本を用意することにより、食事と読書の両方の魅力を伝えられ、そのお店の独自性につながるかもしれません。

その他には、「飲食店×散髪」や「飲食店×靴磨き」など、飲食業とは別の業種を掛け合わせる方法もあります。その業種に特化した人との共同経営になる可能性もありますが、他に類を見ない独自のテーマを考えてみたい人は飲食以外の要素を掛け合わせてみることも検討してみましょう。

②テーマをコンセプトに落とし込む

お店の主題となるテーマを決めた後は、そのテーマをコンセプトに落とし込むことになります。コンセプトはお店から顧客に対してのメッセージにもなるため、テーマをコンセプトに落とし込むときは、まずは伝えたいメッセージを言語化してみましょう。

【コンセプトの例】

| 飲食店のテーマ | コンセプトの例 |

| 長野県の郷土料理と伝統工芸品が一緒に楽しめるお店 | 長野県の郷土料理を味わいながら伝統工芸品を楽しめる空間を提供する |

| 群馬県産の野菜をふんだんに使用したスープカレーのお店 | 多彩な野菜生産が行われている群馬県産の野菜をふんだんに使用し、群馬県の魅力を知ってもらう |

コンセプトを言語化するときのコツは、誰に何を伝えたいのかを考えてみることです。コンセプトはそのお店が提供する価値や方向性を示しているため、顧客となる人物像を想像することにより、コンセプトとして伝えたいメッセージが見えてくることがあります。

また、コンセプトが思うように出てこないときは、他のお店のコンセプトを参考にしてみることもポイントです。有名店や人気店など、他のお店のコンセプトを参考にすることにより、コンセプトのヒントとなる要素を発見できることがあります。

コンセプトには、お店に対する想いや考えが反映される場合もあります。テーマとの整合性も重要になるため、テーマをコンセプトに落とし込むときは、それぞれを照らし合わせながら伝えたいメッセージを言語化してみるところから始めてみましょう。

コンセプトシートを作成する方法もある

飲食店のコンセプトを考えるときは、コンセプトシートを作成してみることも方法のひとつです。とくに、テーマをコンセプトに落とし込めなかった人は、フレームワークの「5W2H」の視点からコンセプトシートを作成してみましょう。

【コンセプトシートのイメージ】

たとえば、お店の根幹となる要素は「why(なぜ)」に該当します。「なぜ飲食店を始めるのか?」「なぜこの料理にしたのか?」「なぜこの店舗名なのか?」など、お店の根幹にあたる部分は「why(なぜ)」に当てはめることになります。

また、顧客の要素は「who(誰に)」に該当します。「年齢層のターゲットは?」「性別のターゲットは?」「職業のターゲットは?」など、ターゲット層とも言われる顧客の部分は「who(誰に)」に当てはめることになります。

コンセプトに落とし込む要素を整理したいときは、コンセプトシートを作成することも方法のひとつです。作成方法に決まりはありませんが、テーマをコンセプトに落とし込めなかった人はフレームワークの「5W2H」の視点からコンセプトシートを作成してみましょう。

③設計したコンセプトを見直す

テーマをコンセプトに落とし込めた後は、最後の工程として設計したコンセプトを見直すことになります。設計したコンセプトに違和感がある場合は再考する余地があるため、設計したコンセプトを見直すときは、違和感があるかどうかを確認してみましょう。

【コンセプトを見直すときのポイント】

- テーマとコンセプトの整合性はとれているか?

- 事業として実現できるコンセプトになっているか?

- メッセージとして伝わるコンセプトになっているか?

たとえば、事業として実現できるコンセプトになっているかどうかは、設計したコンセプトを見直すときのひとつのポイントです。設計したコンセプトが事業として実現できなければ、その価値を顧客に提供できず、非現実的なものになってしまいます。

また、メッセージとして伝わるコンセプトになっているかどうかは、設計したコンセプトを見直すときのひとつのポイントです。コンセプトはお店から顧客に対してのメッセージとなるため、その内容が伝わらなければ、お店の魅力も伝えきれないかもしれません。

設計したコンセプトに違和感がある場合はコンセプトを再考する余地があります。コンセプトに正解はありませんが、設計したコンセプトに違和感がある人は見直してみることを検討してみましょう。

知識や経験がある人に見てもらう方法もある

設計したコンセプトを見直すときは、知識や経験がある人に見てもらうことも方法のひとつです。知識や経験がある人に見てもらうことにより、客観的な視点からアドバイスをもらえる可能性もあるからです。

たとえば、飲食店を経営している人が身近にいる場合、その人に設計したコンセプトを見てもらえるかもしれません。経営者の視点からヒントやアドバイスをもらえる可能性があるため、飲食店を経営している人に相談してみることも方法のひとつです。

また、食べ歩きを趣味にしている人が身近にいる場合、その人に設計したコンセプトを見てもらえるかもしれません。飲食店を巡った経験からヒントやアドバイスをもらえる可能性があるため、食べ歩きを趣味にしている人に相談してみることも方法のひとつです。

知識や経験がある人に見てもらうことにより、客観的な視点からアドバイスをもらえる可能性もあります。設計したコンセプトに違和感がある人は、他の人に見てもらうことも検討してみましょう。

有名店や人気店のコンセプトの一覧表

今回は有名店や人気店のコンセプトを一覧表にしました。具体例として10店舗のコンセプトを紹介しているため、有名店や人気店のコンセプトが知りたい人は参考にしてみてください。

【有名店や人気店のコンセプト一覧表】

| 店舗名 | コンセプト |

| THE SURF OCEAN TERRACE RESTAURANT | 「海のごちそうターブル料理」 |

| THE RIGOLETTO | 「もしも食いしん坊なお肉屋さんがリゴレットを始めたら」 |

| dot.Eatery and Bar | 「アメリカに住む料理好きな女性のつくる料理とリビングルーム」 |

| Restaurant Français MAY | 「Contrast Classic with Modern」 |

| THE GREAT BURGER | 「A SOUTHERN CALIFORNIA DINER」 |

| Ristorante Carlotta | 「富士見町に、静かに佇む大人の隠れ家。」 |

| eric’S | 「今のパリを切り取った日本のビストロ」 |

| 京料理 箔 | 「歴史を紡ぐ建物で京料理を愉しむ」 |

| ホルモン飛鳥 | 「伝統と革新」 |

| 飄香 | 「伝統四川料理の伝承」 |

今回紹介したお店のコンセプトは、その想いや考えが反映され、いずれも魅力的に感じたものです。時代の変化とともにコンセプトが変わることもあるかもしれませんが、気になるコンセプトがあった人はお店の公式サイトを覗いてみることも検討してみてください。

特定の世界観を演出しているお店も参考になる

他のお店のコンセプトが気になる人は、特定の世界観を演出しているお店も参考にしてみてください。「コンセプトレストラン」や「コンセプト居酒屋」など、特定の世界観を演出しているお店はいろいろありますが、今回は具体例として3つのお店を紹介します。

【特定の世界観を演出しているお店】

| 店舗名 | 概要 |

| Alice’s Fantasy Restaurant | 「不思議の国のアリス」をコンセプトにしたレストラン。店舗は「幻想の国のアリス」「絵本の国のアリス」「古城の国のアリス」に分かれている。 |

| CHAMBER OF RAVEN | 「異世界」をコンセプトにしたカフェ。冒険と魔法が満ちる異世界「Mid-Erd(ミッドエルド)」にあるカフェをイメージしている。 |

| 個室居酒屋 6年4組 | 「小学校」をコンセプトにした居酒屋。小学校のシチュエーションを完全再現し、揚げパンやソフト麺などの懐かしの給食メニューを楽しめる。 |

特定の世界観を演出しているお店はコンセプトが一貫しています。店舗のデザインやレイアウトに加え、店員の衣装や立ち振る舞いなど、そのどれもがコンセプトに沿った内容になっているため、気になるコンセプトがあった人はお店の公式サイトを覗いてみることも検討してみてください。

魅力的なコンセプトや面白いコンセプトにしているお店はたくさんあります。コンセプトの決め方や作り方にルールはなく、自由な発想から表現しているお店はまだまだあるため、飲食店のコンセプトに迷っている人はいろいろなお店のコンセプトを見てみましょう。

お店の魅力を伝えるアピールポイントにもなる

コンセプトはお店の魅力を伝えるアピールポイントにもなります。コンセプトを伝える場面はいろいろあるため、飲食店を開業する目的としてコンセプトを考えている人は、お店の魅力を伝えるアピールポイントにもなることを念頭に置いておきましょう。

たとえば、飲食店を紹介する目的としてホームページを活用する場合、ホームページにコンセプトを載せることも方法のひとつです。お店からのメッセージとしてコンセプトを載せることになるため、そのお店の魅力を伝えるアピールポイントにもなります。

また、飲食店を紹介する目的としてSNSを活用する場合、SNSにコンセプトを公開することも方法のひとつです。宣伝の一環としてコンセプトを公開することになるため、そのお店の魅力を伝えるアピールポイントにもなります。

設計したコンセプトを伝える場面はいろいろあります。メディアに取り上げられ、コンセプトが紹介されることも考えられるため、飲食店を開業する目的としてコンセプトを考えている人は、コンセプトを世に発信する可能性においても考慮しておきましょう。

まとめ

飲食店におけるコンセプトはそのお店が提供する価値や方向性を示し、お店から顧客に対してのメッセージにもなります。決めるべき事項の判断軸にもなるため、コンセプトの設計は飲食店を開業するための第一歩とも言えます。

また、飲食店のコンセプトを作るときは、まずはそのお店の主題となるテーマから決めることになります。テーマをコンセプトに落とし込むことになるため、飲食店のコンセプトを考えている人は、テーマやキャッチコピーとの違いを押さえておきましょう。

そして、コンセプトはお店の魅力を伝えるアピールポイントにもなります。コンセプトを伝える場面はいろいろあるため、飲食店を開業する目的としてコンセプトを考えている人は、コンセプトを世に発信する可能性においても考慮しておきましょう。

関連記事

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

この記事の監修者

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。

平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。

平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。

お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。

自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】

2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

開業に関するお悩みサポートします!

- 資金調達と財務計画を立てることが難しい

- どうやって効果的に顧客を獲得するかが分からない

- 法的な手続きや規制が必要であり、それらに対するリテラシーがない

- 開業に必要な特定のスキルや知識が不足していると感じる

開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、

事業用融資の資金調達をはじめ、創業者支援をメインとする会社です。

私たちが確かなサポートと専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。

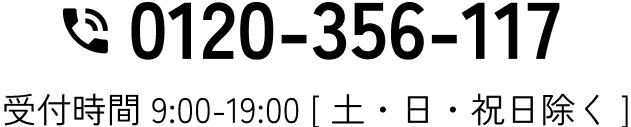

開業に関するご相談はこちら

無料相談