- ホーム

- 飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説

居酒屋やラーメン屋など、飲食店を開業したい人の中には、営業許可の取得方法が知りたい人もいますよね。また、営業許可を取得する際の流れが知りたい人もいるでしょう。飲食店を開く場合には、原則として営業許可のひとつとなる飲食店営業の許可を取得することになります。

また、飲食店の種類や食品によっては、飲食店営業以外の営業許可が必要となります。当記事では、飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説していきます。営業許可の取得方法が知りたい人は参考にしてみてください。

営業許可を取得するには要件を満たす必要がある

営業許可を取得するには、所定の要件を満たす必要があります。営業許可を取得予定の人は、まずは営業許可を取得するための要件を確認してみましょう。

【営業許可を取得するための要件】

- 食品衛生責任者をおく

- 施設基準を満たす

営業許可を取得する際、食品衛生責任者と施設基準に関する要件はいずれの場合も満たしている必要があります。営業許可の取得を検討している人は、まずはこれらの要件から確認してみましょう。

食品衛生責任者をおく

営業許可を取得する際の要件のひとつは、「食品衛生責任者をおくこと」です。食品衛生法により、店舗に1名以上の食品衛生責任者をおくことが義務付けられているからです。

食品衛生責任者とは、食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。食品衛生責任者を取得するには、各食品衛生協会が主催する養成講習会に参加したのち、「食品衛生学」「公衆衛生学」「食品衛生法」を学ぶ必要があります。

従業員を雇用する予定がない人は自身が食品衛生責任者の資格を取得しなければならず、2店舗以上を出店する場合はそれぞれの店舗に1名以上の食品衛生責任者が必要です。

なお、栄養士や調理師など、特定の資格を保有していれば、養成講習会の受講が免除されます。受講が免除される資格が気になる人は、開業予定地を管轄する保健所や食品衛生協会に問い合わせてみましょう。

施設基準を満たす

営業許可を取得する際の要件のひとつは、「施設基準を満たすこと」です。食品衛生法により、営業許可を取得できるのは施設基準を満たしている飲食店のみだからです。

施設基準とは、各自治体が条例で定めている施設の構造や設備のことです。業種や食品により、満たすべき施設の構造や設備は異なりますが、それらの詳細は厚生労働省の公式サイトにある「施設基準の全体像」から確認できます。

【施設基準(共通基準)の一例】

| 設備 | 概要 |

|---|---|

| 区画 | 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるものへの汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。

住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合は、それらと区画されていること。 |

| 床、内壁、天井 | 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。 |

| 手洗設備 | 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること |

| 照明設備 | 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。 |

| 洗浄設備 | 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。 |

※厚生労働省の公式サイトにある「施設基準の全体像」をもとに(株)SoLabo作成

過去の食中毒の発生状況を踏まえ、それぞれの施設基準は定められています。「区画」「照明設備」「洗浄設備」などの施設基準が満たせるかどうかは、営業許可を取得する際のひとつのポイントとなります。

なお、施設基準に関する見解は、自治体ごとに異なる場合があります。営業許可の取得をしたい人は、改装工事の設計図面を準備したのち、開業予定地を管轄する保健所に施設基準を確認してみましょう。

必要となる営業許可は飲食店の種類によっても異なる

必要となる営業許可は飲食店の種類によっても異なります。食品衛生法により、営業許可は32種類に分けられているため、営業許可の取得を検討している人はそれぞれの項目を確認してみましょう。

【営業許可の種類】

| 分類 | 業種 |

|---|---|

| 調理業 | ・飲食店営業

・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |

| 製造業 | ・アイスクリーム類製造業

・液卵製造業 ・菓子製造業 ・酒類製造業 ・氷雪製造業 ・そうざい製造業 ・漬物製造業 ・添加物製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・乳製品製造業 ・麵類製造業 ・食肉製品製造業 ・食用油脂製造業 ・水産製品製造業 ・清涼飲料水製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・密封包装食品製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型そうざい製造業 ・食品の小分け業 ・複合型冷凍食品製造業 |

| 処理業 | ・集乳業

・乳処理業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業 ・特別牛乳搾取処理業 |

| 販売業 | ・魚介類販売業

・食肉販売業 ・魚介類競り売り営業 |

たとえば、お弁当屋さんを開業する際は「飲食店営業」の許可を取得することになりますが、そうざいの卸売りをする場合は「飲食店営業」に加え、「そうざい製造業」の許可も取得する必要があります。

また、洋菓子店を開業する際は「菓子製造業」の許可を取得することになりますが、イートインスペースを設ける場合は「菓子製造業」に加え、「飲食店営業」の許可も取得することになります。

なお、提供するメニューや提供する方法によっては、ひとつの営業許可を取得することにより、飲食店を開業できる場合があります。提供するメニューや提供する方法が決まっている人は、必要となる営業許可を開業予定地の保健所に確認してみましょう。

営業許可ごとに特定基準が設けられている

営業許可には、それぞれ特定基準が設けられています。飲食店には、公衆衛生の見地から安全かつ衛生的な食品を提供することが求められているからです。

たとえば、飲食店営業には、特定基準のひとつとして洗浄設備に関する要件が定められています。洗浄設備は用途に応じて2槽以上の洗浄槽が必要となるのですが、自治体によっては1槽当たりの大きさが定められている場合もあります。

なお、食品衛生法の改正に伴い、喫茶店営業の許可は飲食店営業の許可に統合されました。調理不要な料理を提供するカフェや喫茶店を開業する場合も飲食店営業の特定基準を満たす必要があるため、カフェや喫茶店の開業を検討中の人は留意しておきましょう。

営業許可の取得を検討している人は事前に流れを把握しておく

営業許可の取得が間に合わなければ、予定していた日に飲食店をオープンできなくなるおそれがあります。そのため、飲食店を開業予定の人は、営業許可を取得するまでの流れを把握しておきましょう。

【営業許可を取得する流れ】

- 保健所に事前相談をする

- 営業許可の申請をする

- 施設検査を受ける

- 営業許可証が交付される

営業許可の取得にかかる期間は申請者の状況や自治体ごとに異なりますが、営業許可を取得するまでの流れは原則として同じです。営業許可の取得を検討中の人は、それぞれの項目を確認してみてください。

①保健所に事前相談をする

営業許可を取得する際、原則として保健所に事前相談することになります。事前相談が任意の保健所もありますが、事前相談することにより、改装工事のやり直しを防げる場合があります。

事前相談は必須ではなく、自治体の方針によっても異なりますが、「店舗の設計図面」「提供するメニューやサービス」といった資料を準備しておくことにより、保健所の担当者から営業許可を取得するための助言を受けることができます。

自治体によっては事前相談が任意となる場合もありますが、「必要な営業許可の種類」「営業許可を取得するまでのスケジュール」「営業許可の取得費用」といった点を確認できるため、営業許可を取得する際は保健所の担当者に相談することを検討してみましょう。

②営業許可の申請をする

営業許可を取得する際、保健所に営業許可を申請することになります。営業許可の申請には、いくつかの必要書類があるため、営業許可の申請を検討中の人はそれぞれの必要書類を確認してみてください。

【営業許可の申請に必要な書類】

- 営業許可申請書

- 営業設備の大要・配置図

- 許可申請手数料

- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

- 食品衛生責任者の資格を証明するもの

- 登記事項証明書(法人の場合)

営業許可に関する申請書に関しては、各自治体の公式サイトからダウンロードできます。また、厚生労働省の公式サイトにある「食品衛生申請等システム」から電子申請を行うことも可能です。

なお、営業許可の申請時は手数料を支払うことになります。手数料は申請する自治体や取得する営業許可によっても異なるため、手数料が気になる人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

③施設検査を受ける

営業許可を取得する際、保健所の施設検査を受けることになります。施設検査では、施設基準を満たしているかどうかを確認するため、申請者の立会いのもと、保健所の担当者が現地調査を行います。

保健所の施設検査を受けた結果、施設基準を満たしていなければ、後日再検査を受けなくてはなりません。施設基準を満たしていない箇所によっては、再度改装工事を行うことも考えられます。

なお、居抜き物件の場合も施設基準を満たしているとは限りません。費用を抑えることを目的として居抜き物件を検討している人は、以前飲食店を経営していた物件だったとしても施設基準を満たしていなければ、内装工事が必要となる点を留意しておきましょう。

④営業許可証が交付される

保健所の施設検査を通過後、営業許可証が交付されることになります。交付後は保健所の窓口から営業許可証を受け取ることになりますが、営業許可証はおよそ2週間から3週間程度の発行期間がかかります。

入口付近やレジ付近など、営業許可証はお客さんから見える場所に掲示しなければなりません。また、飲食店のオープン後、屋号や設備に変更が生じた場合、10日以内に変更届を提出する必要があります。

なお、営業許可は一定期間後、更新手続きが必要となります。営業許可の期限が切れてしまえば、飲食店の営業ができなくなるおそれがあるため、営業許可証が交付された後は一定期間後に更新手続きが必要となる点も留意しておきましょう。

営業許可は申請代行として専門家に依頼することもできる

営業許可の申請は自身でも可能ですが、申請代行として専門家に依頼することも可能です。申請代行として依頼できるのは行政書士に限られますが、営業許可の申請に不安がある人は行政書士に依頼することも方法のひとつです。

行政書士の中には、営業許可の申請代行を専門的に取り扱っている人もいます。依頼する行政書士によっては、保健所の事前相談に同席してもらえる場合もあるため、書類漏れや確認漏れの防止につながる可能性があります。

また、飲食店の営業形態によっては、営業許可の取得に加え、各機関に届出が必要となります。その際、消防署や警察署に届出が必要となれば、行政書士に依頼することもできるため、飲食店の開業手続きを一貫して行政書士に依頼できる可能性があります。

ただし、申請代行として行政書士に依頼する場合には、その報酬として依頼料が発生します。依頼料は行政書士によっても異なるため、行政書士に依頼することを検討する際は、引き受けてもらえる内容に加え、依頼料がいくらかかるのかを確認してみてください。

まとめ

自治体ごとに見解が異なる部分もありますが、営業許可を取得する際は食品衛生責任者と施設基準に関する要件を満たす必要があります。飲食店の種類や食品によっては、飲食店営業以外の営業許可が必要になる場合もあります。

また、営業許可の取得が間に合わなければ、開業予定日に飲食店をオープンできなくなるおそれもあります。飲食店を開業予定の人は、申請前に営業許可を取得するまでの流れを把握しておきましょう。

なお、営業許可の取得が必要にもかかわらず、営業許可を取得せずに飲食店を営業した場合には、食品衛生法違反となります。2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるおそれがあるため、不安な人は保健所の担当者に相談しながら進めてみましょう。

関連記事

飲食(飲食店・外食・デリバリー)

この記事の監修者

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。

平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。

平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。

お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。

自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】

2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

開業に関するお悩みサポートします!

- 資金調達と財務計画を立てることが難しい

- どうやって効果的に顧客を獲得するかが分からない

- 法的な手続きや規制が必要であり、それらに対するリテラシーがない

- 開業に必要な特定のスキルや知識が不足していると感じる

開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、

事業用融資の資金調達をはじめ、創業者支援をメインとする会社です。

私たちが確かなサポートと専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。

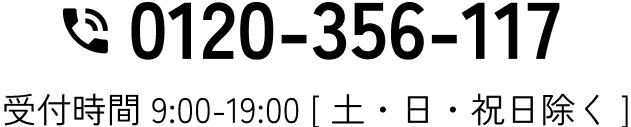

開業に関するご相談はこちら

無料相談